Mit Keeper liefern die Entwickler von Double Fine Productions ein stilles, experimentelles Abenteuer, das versucht, Kunst, Emotion und Spielmechanik zu vereinen – und dabei mal mehr, mal weniger Erfolg hat. Es ist kein Titel, der laut schreit oder sofort fesselt. Stattdessen lässt er sich Zeit, manchmal zu viel Zeit. Was bleibt, ist ein atmosphärisches Erlebnis, das vor allem visuell überzeugt, spielerisch aber nicht immer zündet.

Ein Leuchtturm geht auf Wanderschaft

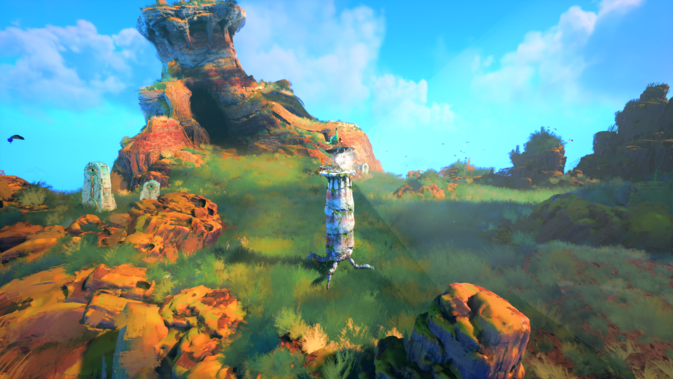

Die Prämisse ist so ungewöhnlich, dass man sie kaum ernst nehmen kann – und gerade das macht sie interessant. In einer posthumanen Welt erwacht ein alter Leuchtturm zum Leben. Zusammen mit einem kleinen Vogel namens Twig begibt er sich auf eine Reise, um einer parasitären Bedrohung entgegenzutreten. Es gibt keine Dialoge, keine Sprachausgabe, kaum Text. Alles wird über Gestik, Musik und Bildsprache vermittelt.

Das klingt faszinierend, entfaltet aber gerade im ersten Akt nur langsam seine Wirkung. Der Einstieg zieht sich spürbar. Die Bewegungen des Leuchtturms sind träge, die Umgebungen bleiben lange monoton, und spielerisch passiert zunächst nicht viel. Statt Spannung oder Neugier herrscht oft ein Gefühl der Orientierungslosigkeit – man wartet darauf, dass das Spiel endlich anfängt, sich zu erklären oder an Tempo zu gewinnen. Erst nach etwa einer Stunde öffnen sich die ersten wirklichen Interaktionsmöglichkeiten, und Keeper beginnt, seinen eigenen Rhythmus zu finden.

Langsamer Aufbau, dezente Mechaniken

Spielerisch bewegt sich Keeper irgendwo zwischen Puzzle, Erkundung und symbolischer Reise. Der Leuchtturm kann sich transformieren, Lichtkegel einsetzen, kleinere Rätsel lösen oder mit der Umgebung interagieren. Die Rätsel sind allerdings meist etwas zu simpel, als dass sie einen lange beschäftigen. Sie dienen eher dazu, das Voranschreiten zu strukturieren, als den Kopf wirklich zu fordern. Im späteren Verlauf kommen einige interessante Elemente hinzu, etwa das Zusammenspiel mit Twig, der Objekte aktivieren oder Gegner ablenken kann, doch die Mechanik bleibt stets einfach.

Diese Zurückhaltung ist bewusst gewählt, wirkt aber nicht immer zugunsten des Spielflusses. Während Spiele wie Journey oder Inside ihre Einfachheit durch Tempo, Inszenierung und ständige Neugier ausgleichen, bleibt Keeper oft in seinem eigenen Stillstand stecken. Man bewundert die Umgebung, doch spielerisch bleibt man Zuschauer. Das ist nicht per se schlecht, aber es verlangt Geduld und die Bereitschaft, sich auf die Stimmung einzulassen. Wer nach klaren Zielen, Abwechslung oder fordernden Momenten sucht, wird hier kaum fündig.

Starke Präsentation, aber Story fesselt nicht wirklich

Optisch ist Keeper eine kleine Wucht. Die Welt wirkt wie ein Traum in Bewegung – seltsam, schön und ein wenig unheimlich. Die Farbpalette wechselt zwischen nebligen Grautönen, schillernden Lichtern und tiefen Schatten, die dem Spiel eine fast malerische Qualität verleihen. Es ist kein Spiel, das mit technischer Brillanz glänzt, sondern eines, das mit Komposition arbeitet. Jede Szene wirkt bewusst gerahmt, jedes Licht gezielt gesetzt.

Auch die Musik ist stimmig. Zarte Klaviertöne und sphärische Klangflächen tragen die melancholische Grundstimmung und verstärken das Gefühl der Einsamkeit. In diesen Momenten ist Keeper stark – als audiovisuelles Kunstwerk, das Emotionen nicht erklärt, sondern spürbar macht. Gleichzeitig aber bleibt der Eindruck oft distanziert. Man beobachtet eine schöne Welt, aber man ist selten emotional wirklich Teil von ihr.

Das liegt auch an der Struktur. Der erste Akt ist schlicht zu langatmig. Zu wenig passiert, zu viel wird auf Atmosphäre gebaut, ohne dass die Mechaniken oder die Story das Gewicht hätten, dies zu tragen. Erst im zweiten Teil kommt das Spiel in Bewegung, variiert seine Puzzles und wechselt das Tempo (Wir wollen an dieser Stelle auf keinen Fall spoilern, aber so viel sei gesagt: Erst dann kommen die Absurdität und das Kunsthandwerk von Double Fine erst richtig zu Tage). Dann erkennt man das Potenzial, das in der Idee steckt – nur kommt diese Erkenntnis für viele Spieler wohl zu spät.

Ein stilles Spiel, das nicht immer gehört wird

Keeper ist kein Spiel, das jedem gefallen will. Es ist langsam, leise und eigenwillig. Seine Themen – Natur, Erinnerung, Erneuerung – sind interessant, aber oft nur symbolisch angedeutet. Es will keine Handlung erzählen, sondern ein Gefühl erzeugen. Das gelingt ihm stellenweise auch, aber nicht konsequent genug. Besonders im Mittelteil fällt auf, dass das Spiel immer wieder denselben Rhythmus wiederholt: laufen, Licht aktivieren, Schalter betätigen, kurze Zwischensequenz. Die emotionale Tiefe, die das Spiel offensichtlich sucht, bleibt dadurch in der Andeutung hängen.

Technisch läuft Keeper solide, auch wenn kleinere Glitches und Wegfindungsprobleme vorkommen. Nichts Spielzerstörendes, aber gerade in einem so minimalistischen Spiel fallen selbst kleine Ruckler stärker auf.

Fazit

Keeper ist ein ungewöhnliches, mutiges, aber auch sehr stilles Spiel. Es hat große künstlerische Ambitionen und beeindruckt mit einer eigenständigen Ästhetik, doch es scheitert daran, von Anfang an zu fesseln. Denn dafür ist der Anfang einfach zu träge, die Mechaniken zu flach, um wirklich zu fesseln. Trotzdem ist Keeper interessant, und zwar gerade weil es etwas anderes versucht – leider dann erst im zweiten und dann im dritten Akt.

Wer Geduld hat und die Ruhe dieses Ansatzes zu schätzen weiß, bekommt ein Spiel, das visuell fasziniert und emotional nachhallt. Wer allerdings Interaktivität, Spannung oder Abwechslung erwartet, wird eher weniger Spaß haben. Wir können euch nur empfehlen, bis zum zweiten Akt auszuhalten, damit ihr zum wahren Spielerlebnis vordringt!

Bewertung

Pro

- Wunderschöner, atmosphärischer Art-Style

- Stimmungsvolle Musik und gelungene Lichtgestaltung

- Ungewöhnliche Erzählweise ohne Worte

- Später interessante Symbolik und Themen

Contra

- Sehr langsamer, zäher Einstieg

- Rätselmechaniken schlicht und oft repetitiv

- Erste Spielhälfte zu träge und ereignisarm

- Emotional distanziert, wenig erzählerischer Sog

3 Kommentare

XBU Philippe Mi, 07.01.2026, 08:32 Uhr

Danke für den Kommentar. Ich persönlich fand es deutlich besser ab dem Teil mit den rosa Wolken (will nicht spoilern). Ab da hatte man mehr Bewegunsfreiheit und das Spielgefühl deutlich abwechslungsreicher.

Ich persönlich tendiere schon seit fast 10 Jahren dazu, nur noch Indie-Games zu spielen. Die einzigen Blockbuster, die bei mir unterkommen, sind entweder Singleplayer-Spiele, die ich nach Jahren des Releases günstig kaufe (Stil Read Dead Redemption 2, GTA V, o.Ä.), oder für mich aktuell noch der Multiplayer-Spaß mit Battlefield.

Double Fine haben schon öfters sehr gute Spiele herausgebracht. Wenn dir Keeper gefallen hat, kann ich dir ebenfalls Psychonauts 2 empfehlen. (Wenn man den ersten Teil nicht kennt, gehen ein paar Story-Elemente und Andeutungen verloren, macht aber prinzipiell nichts) Wir hatten das Spiel nicht auf XBU getestet, aber von mir würde es eine glatte 9 bekommen, weil es ein Jump'n Run ist, wie man sie heutzutage einfach nicht mehr sieht - kreativ, abgedreht und gleichzeitig mit sehr, sehr gutem Gameplay, das locker von der Hand geht. Ist ähnlich absurd und bunt wie Keeper.

Alexkannsingen Mo, 05.01.2026, 06:16 Uhr

Sehr schön geschrieben.

Danke [MENTION=665]XBU Philippe[/MENTION].

Ich bin im zunehmenden Alter ein großer Fan solcher und ähnlicher Spiele geworden.

Abseits der Mainstream Serien die gefühlt sei Xbox Classic jährliche Updates veröffentlichen oder zu Service Games mit Ingame Käufen mutiert sind.

Auch mir gefällt das Spiel am besten seit ich auf dem Wasser unterwegs bin.

Manchmal fühlt man sich etwas hilflos aber dafür gibt es ja Youtube.

XC ShadowClaw Mo, 08.12.2025, 09:57 Uhr

Ich fand es tatsächlich auch etwas zäh aber als solches wirklich schön. Am besten fand ich wirklich die 2. Spielhälfte sobald man zu Wasser unterwegs ist.